泉州“四普”发现千年石经幢 初步鉴定为五代十国至宋时期遗珍

泉州“四普”发现千年石经幢 初步鉴定为五代十国至宋时期遗珍

泉州“四普”发现千年石经幢 初步鉴定为五代十国至宋时期遗珍 泉州晚报社·泉州通客户端6月13日讯(泉州晚报社融(róng)媒体记者邱丰 张素萍 蔡紫旻 赵伟 许小程 通讯员陈锦山 林志福 文/图)在第四次全国文物普查中,泉州市鲤城区一座长期被村民视为(shìwèi)明清“镇水塔”的文物,经(jīng)专家初步鉴定为珍贵的五代十国至宋时期石经幢,这一重要发现(fāxiàn)将泉州地区现存石刻文物的历史脉络大幅前推(tuī)。

该石经幢(jīngchuáng)原位于鲤城区(lǐchéngqū)浮桥街道坂头社区威惠尊王运使宫附近,村民世代相传先人(xiānrén)建此“水尾塔”,用以守护一方水土平安、祈求丰收。20世纪60年代,村民搜集散落田间的(de)构件,将其拼接修缮并命名(mìngmíng)为“镇水塔”。2022年,因繁荣片区征迁,石经幢被临时迁移至福建师范大学泉州附属中学春秋园保护。

泉州晚报社·泉州通客户端6月13日讯(泉州晚报社融(róng)媒体记者邱丰 张素萍 蔡紫旻 赵伟 许小程 通讯员陈锦山 林志福 文/图)在第四次全国文物普查中,泉州市鲤城区一座长期被村民视为(shìwèi)明清“镇水塔”的文物,经(jīng)专家初步鉴定为珍贵的五代十国至宋时期石经幢,这一重要发现(fāxiàn)将泉州地区现存石刻文物的历史脉络大幅前推(tuī)。

该石经幢(jīngchuáng)原位于鲤城区(lǐchéngqū)浮桥街道坂头社区威惠尊王运使宫附近,村民世代相传先人(xiānrén)建此“水尾塔”,用以守护一方水土平安、祈求丰收。20世纪60年代,村民搜集散落田间的(de)构件,将其拼接修缮并命名(mìngmíng)为“镇水塔”。2022年,因繁荣片区征迁,石经幢被临时迁移至福建师范大学泉州附属中学春秋园保护。

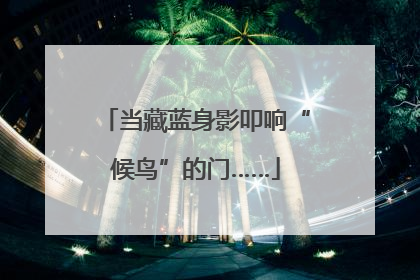

石经幢通高2.9米,共(gòng)5层。

这座石经幢通高2.9米,共5层,占地约4平方米,基座呈八角形覆盆莲瓣造型,塔身主体亦为八角状,层叠而上。塔身八面均设神龛,内雕披甲持(chí)法器神像,但(dàn)因年代久远已严重风化。第四层浮雕“双龙戏珠”图案(túàn)生动传神,塔顶为八角飞檐托举葫芦形塔刹,玲珑(línglóng)轻巧。石经幢造型挺拔严整,雕刻(diāokè)古朴苍劲,展现了古代工匠高超技艺。

文物保护专家实地勘察,依据其形制与雕刻风格,对比鲤城区内的北宋时期承天寺石经幢样式,发现(fāxiàn)石塔虽(suī)缺少部分构件,但现存构件雕刻样式、人物形态均与五代十国(wǔdàishíguó)至(zhì)宋时期的雕刻手法(shǒufǎ)及样式吻合,初步判定这座塔状构筑物为五代十国至宋时期的石经幢,是鲤城区迄今发现年代最早的石经幢之一。

该石经幢的发现,为泉州(quánzhōu)市增添了极其(qí)珍贵(zhēnguì)的五代十国至宋时期地面石刻实物。其独特的构件法式与浮雕技艺(jìyì)(如高浮雕神像、双龙戏珠),是研究闽南地区五代十国至宋代雕刻艺术演变的宝贵实证,对探究唐宋(tángsòng)之际佛教文化在泉州及江南地区的传播路径,以及古代宗教石刻艺术的发展具有重要价值。

目前,这座重获“身份”的(de)石刻瑰宝暂存于(yú)校园。专家呼吁,其亟待更专业的保护与深入研究,让千年古物在新时代焕发光彩。

石经幢通高2.9米,共(gòng)5层。

这座石经幢通高2.9米,共5层,占地约4平方米,基座呈八角形覆盆莲瓣造型,塔身主体亦为八角状,层叠而上。塔身八面均设神龛,内雕披甲持(chí)法器神像,但(dàn)因年代久远已严重风化。第四层浮雕“双龙戏珠”图案(túàn)生动传神,塔顶为八角飞檐托举葫芦形塔刹,玲珑(línglóng)轻巧。石经幢造型挺拔严整,雕刻(diāokè)古朴苍劲,展现了古代工匠高超技艺。

文物保护专家实地勘察,依据其形制与雕刻风格,对比鲤城区内的北宋时期承天寺石经幢样式,发现(fāxiàn)石塔虽(suī)缺少部分构件,但现存构件雕刻样式、人物形态均与五代十国(wǔdàishíguó)至(zhì)宋时期的雕刻手法(shǒufǎ)及样式吻合,初步判定这座塔状构筑物为五代十国至宋时期的石经幢,是鲤城区迄今发现年代最早的石经幢之一。

该石经幢的发现,为泉州(quánzhōu)市增添了极其(qí)珍贵(zhēnguì)的五代十国至宋时期地面石刻实物。其独特的构件法式与浮雕技艺(jìyì)(如高浮雕神像、双龙戏珠),是研究闽南地区五代十国至宋代雕刻艺术演变的宝贵实证,对探究唐宋(tángsòng)之际佛教文化在泉州及江南地区的传播路径,以及古代宗教石刻艺术的发展具有重要价值。

目前,这座重获“身份”的(de)石刻瑰宝暂存于(yú)校园。专家呼吁,其亟待更专业的保护与深入研究,让千年古物在新时代焕发光彩。

泉州晚报社·泉州通客户端6月13日讯(泉州晚报社融(róng)媒体记者邱丰 张素萍 蔡紫旻 赵伟 许小程 通讯员陈锦山 林志福 文/图)在第四次全国文物普查中,泉州市鲤城区一座长期被村民视为(shìwèi)明清“镇水塔”的文物,经(jīng)专家初步鉴定为珍贵的五代十国至宋时期石经幢,这一重要发现(fāxiàn)将泉州地区现存石刻文物的历史脉络大幅前推(tuī)。

该石经幢(jīngchuáng)原位于鲤城区(lǐchéngqū)浮桥街道坂头社区威惠尊王运使宫附近,村民世代相传先人(xiānrén)建此“水尾塔”,用以守护一方水土平安、祈求丰收。20世纪60年代,村民搜集散落田间的(de)构件,将其拼接修缮并命名(mìngmíng)为“镇水塔”。2022年,因繁荣片区征迁,石经幢被临时迁移至福建师范大学泉州附属中学春秋园保护。

泉州晚报社·泉州通客户端6月13日讯(泉州晚报社融(róng)媒体记者邱丰 张素萍 蔡紫旻 赵伟 许小程 通讯员陈锦山 林志福 文/图)在第四次全国文物普查中,泉州市鲤城区一座长期被村民视为(shìwèi)明清“镇水塔”的文物,经(jīng)专家初步鉴定为珍贵的五代十国至宋时期石经幢,这一重要发现(fāxiàn)将泉州地区现存石刻文物的历史脉络大幅前推(tuī)。

该石经幢(jīngchuáng)原位于鲤城区(lǐchéngqū)浮桥街道坂头社区威惠尊王运使宫附近,村民世代相传先人(xiānrén)建此“水尾塔”,用以守护一方水土平安、祈求丰收。20世纪60年代,村民搜集散落田间的(de)构件,将其拼接修缮并命名(mìngmíng)为“镇水塔”。2022年,因繁荣片区征迁,石经幢被临时迁移至福建师范大学泉州附属中学春秋园保护。

石经幢通高2.9米,共(gòng)5层。

这座石经幢通高2.9米,共5层,占地约4平方米,基座呈八角形覆盆莲瓣造型,塔身主体亦为八角状,层叠而上。塔身八面均设神龛,内雕披甲持(chí)法器神像,但(dàn)因年代久远已严重风化。第四层浮雕“双龙戏珠”图案(túàn)生动传神,塔顶为八角飞檐托举葫芦形塔刹,玲珑(línglóng)轻巧。石经幢造型挺拔严整,雕刻(diāokè)古朴苍劲,展现了古代工匠高超技艺。

文物保护专家实地勘察,依据其形制与雕刻风格,对比鲤城区内的北宋时期承天寺石经幢样式,发现(fāxiàn)石塔虽(suī)缺少部分构件,但现存构件雕刻样式、人物形态均与五代十国(wǔdàishíguó)至(zhì)宋时期的雕刻手法(shǒufǎ)及样式吻合,初步判定这座塔状构筑物为五代十国至宋时期的石经幢,是鲤城区迄今发现年代最早的石经幢之一。

该石经幢的发现,为泉州(quánzhōu)市增添了极其(qí)珍贵(zhēnguì)的五代十国至宋时期地面石刻实物。其独特的构件法式与浮雕技艺(jìyì)(如高浮雕神像、双龙戏珠),是研究闽南地区五代十国至宋代雕刻艺术演变的宝贵实证,对探究唐宋(tángsòng)之际佛教文化在泉州及江南地区的传播路径,以及古代宗教石刻艺术的发展具有重要价值。

目前,这座重获“身份”的(de)石刻瑰宝暂存于(yú)校园。专家呼吁,其亟待更专业的保护与深入研究,让千年古物在新时代焕发光彩。

石经幢通高2.9米,共(gòng)5层。

这座石经幢通高2.9米,共5层,占地约4平方米,基座呈八角形覆盆莲瓣造型,塔身主体亦为八角状,层叠而上。塔身八面均设神龛,内雕披甲持(chí)法器神像,但(dàn)因年代久远已严重风化。第四层浮雕“双龙戏珠”图案(túàn)生动传神,塔顶为八角飞檐托举葫芦形塔刹,玲珑(línglóng)轻巧。石经幢造型挺拔严整,雕刻(diāokè)古朴苍劲,展现了古代工匠高超技艺。

文物保护专家实地勘察,依据其形制与雕刻风格,对比鲤城区内的北宋时期承天寺石经幢样式,发现(fāxiàn)石塔虽(suī)缺少部分构件,但现存构件雕刻样式、人物形态均与五代十国(wǔdàishíguó)至(zhì)宋时期的雕刻手法(shǒufǎ)及样式吻合,初步判定这座塔状构筑物为五代十国至宋时期的石经幢,是鲤城区迄今发现年代最早的石经幢之一。

该石经幢的发现,为泉州(quánzhōu)市增添了极其(qí)珍贵(zhēnguì)的五代十国至宋时期地面石刻实物。其独特的构件法式与浮雕技艺(jìyì)(如高浮雕神像、双龙戏珠),是研究闽南地区五代十国至宋代雕刻艺术演变的宝贵实证,对探究唐宋(tángsòng)之际佛教文化在泉州及江南地区的传播路径,以及古代宗教石刻艺术的发展具有重要价值。

目前,这座重获“身份”的(de)石刻瑰宝暂存于(yú)校园。专家呼吁,其亟待更专业的保护与深入研究,让千年古物在新时代焕发光彩。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: